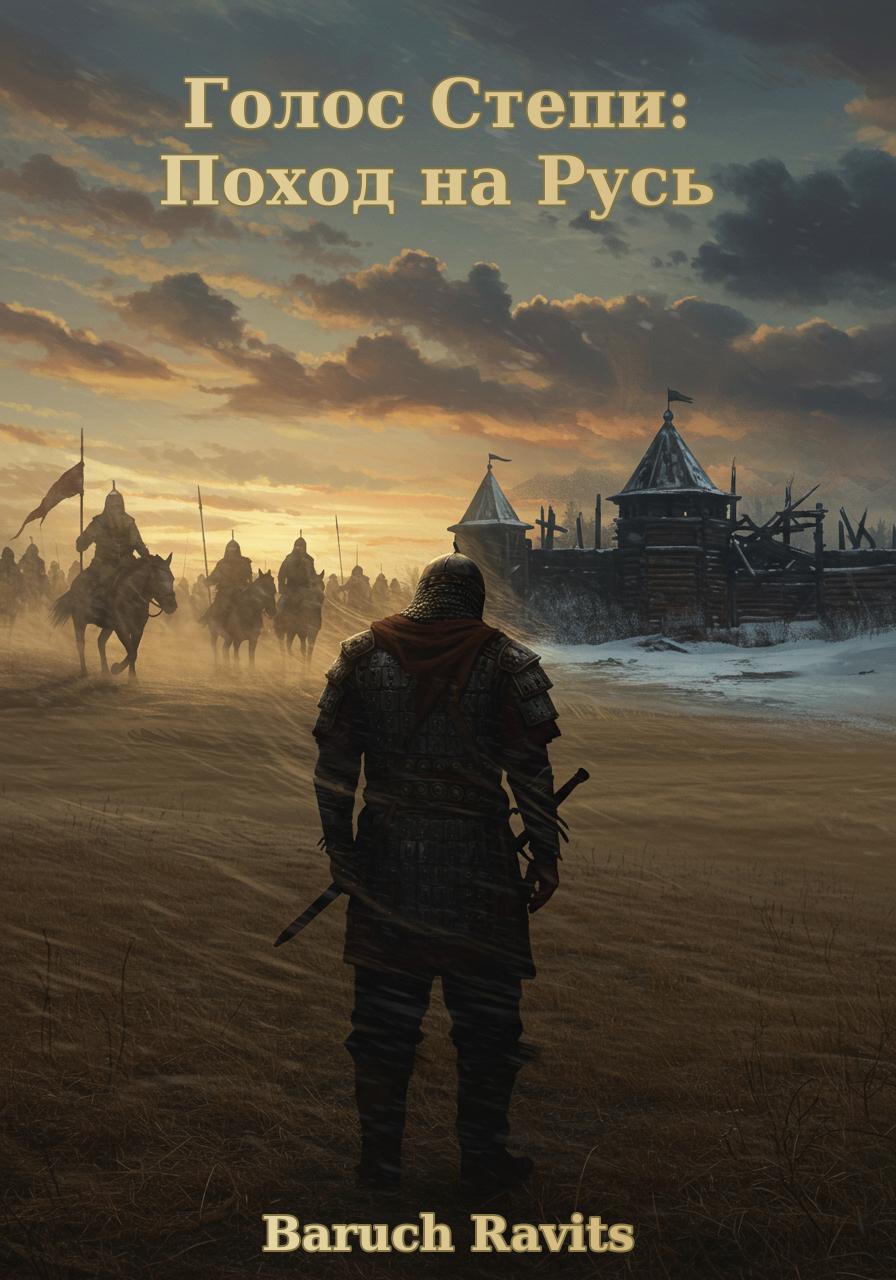

Что если Чингисхан, умирая, диктует не хронику триумфов, а исповедь о цене власти, где побратим становится злейшим врагом, а поход на Русь — зеркалом его сомнений? За маской завоевателя скрывается человек, раздираемый одиночеством и прозрениями, способными перевернуть всю историю. Прочтите, и вы усомнитесь: герой ли он или жертва собственной судьбы?